Fayum, Mysterious faces from Egypt

Ancient Faces. Mummy portraits from Roman Egypt organized by the British Museum in collaboration with the Fondazione Memmo.

Over 200 portraits from the most prestigious collections of the world such as British Museum, J. Paul Getty Museum, Metropolitan Museum of Art of New York, Kunsthistorisches Museum of Wien and many others.

September 22 1997 / April 30 1998

Roma – Palazzo Ruspoli (175.651 visitors)

Londra – The British Museum (80.000 visitors)

Catalogue: Leonardo Arte

- Maschera in Cartonnage dorato di un giovane uomo di nome Mareis, di 21 anni, 20-40 d.C.

- Mummia di Artemidoro con ritratto a encausto su legno di cedro con foglia d’oro, 100-120 d.C.

- Mummia di bambino con ritratto a tempera su lino, 40-55 d.C.

- Mummia di ragazzo con bende di lino, bottoni in stucco dorato e ritratto a encausto su legno

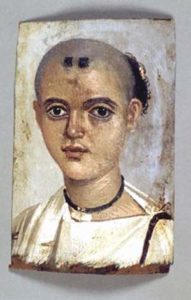

- Ritratto di bambino a encausto su legno 150-200 d.c. circa

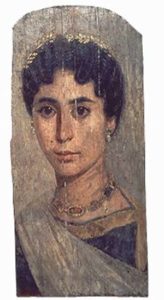

- Ritratto di donna a encausto su legno di cedro con foglia d’oro, 160-170 d.C. circa

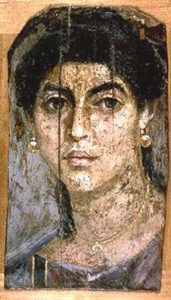

- Ritratto di donna a Encausto su legno di cedro, 55-70 d.C. circa

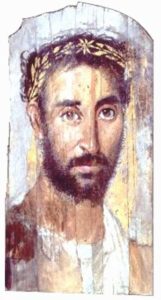

- Ritratto di uomo con barba a tempera su legno di cedro con foglia d’oro

Thanks to the scientific collaboration between Fondazione Memmo and the British Museum in London, the city of Rome hosts – in the prestigious venue of Palazzo Ruspoli – one of the most important and representative exhibitions ever created on the portraits of Egyptian mummies from the Roman era, better known as the Fayum portraits.

Approximately two hundred faces depicting men, women, and children, executed with various painting methods on different supports, have been placed in their archaeological and historical contexts to make clear and understandable a period of Egyptian history largely unknown to most. The exhibition also showcases artifacts from the tombs, such as jewellery and clothing like those worn by the portrayed individuals, as well as sculptures and papyri related to the funeral ritual, providing valuable information about the daily life of the time.

The men and women who lived in Egypt during the Roman era belonged to different ethnicities and strongly believed in traditional cults and afterlife. They attached great importance to this burial technique because, through the portraits, they could express their social status and maintain connections with the Western world, especially the Greek and Roman cultures.

The images as they appear reveal a complete adherence to Roman fashion in clothing, hairstyles, and the use of jewellery, confirming that the portrayed individuals, despite being distant and separated from Rome, considered themselves citizens of the Roman Empire.

They were likely members of a local elite descended from soldiers who had fought alongside Alexander the Great and the Ptolemies in Egypt. The veterans, granted lands far from their homeland, integrated perfectly into the social context by marrying local women and adopting indigenous customs.

By the end of the 3rd century AD, traditional Egyptian cults linked to an afterlife concept were definitively abandoned, as Christianity had become widespread.

Many of the most well-known panels were found during archaeological excavations in the Fayum oasis, hence the universally known name of the boards, but numerous tombs were discovered far from the Nile Valley; some portraits were found in Thebes, others in Saqqara, and along the Mediterranean coast.

Many artifacts are of exceptional artistic quality and reflect a diverse range of techniques and styles, often closely tied to the individual communities from which the patrons originated. The boards, masks, linen portraits, and cartonnages covered the face and sometimes the entire body. Some particularly realistic portraits have been compared with images produced using Computerized Axial Tomography (CAT) on mummies, and the similarities have proven to be striking. Thanks to this technique, the cause of death and the average age – around 35 years during this period – have been established in some cases. CAT has also allowed for elaborate three-dimensional reconstructions of faces, bringing the men and women of the past closer to today’s visitors in a compelling way.